量子文脈性(quantum contextuality)は、測り方や並べ方という“文脈”によって結果が左右され、古典的な隠れ変数では一貫して説明できないという量子の癖を数で表す概念である。ところが、その“度合い(degree)”を正確に求める計算は手強い。なぜなら、与えられた制約のうち何個を同時に満たせるかを突き止める問題に帰着し、Max Lin 2 のような難しい最適化と直結するからで、古典計算では現実的なサイズになるほど総当たりに近い探索が必要になる。これに対して、仏ブルゴーニュの研究チームは Grover の探索を土台にした量子アルゴリズムを設計し、特定の N 量子ビット状態について文脈性の度を効率よく見積もれることを示した。要するに、候補空間から“矛盾が最小の割り当て”を振幅増幅で浮かび上がらせる発想で、理論上は古典の総当たりより速い O(√n log log n) に到達する。さらに、違反度の情報を量子状態の相対位相に埋め込む“準 Grover”版を提案し、回路幅を切り詰めてハードに優しい形にもしている。ただし、実機で動かす段になるとノイズやコンパイル時の変形が効いて性能が頭打ちになり、量子優位の決定打には至っていない。とはいえ、誤り抑制や回路最適化が進めば、より大きな問題で優位性を検証できる余地は十分にある、という見立てである。

ニュース詳細

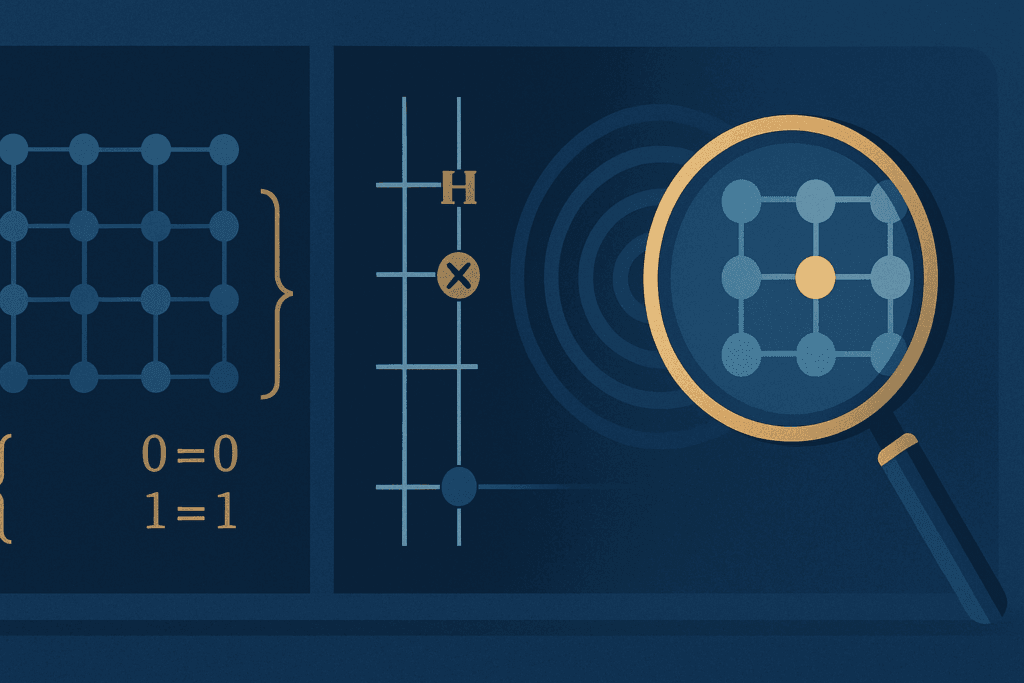

量子文脈性の“度”を計算する狙い

量子文脈性とは、観測する量の並べ方や組み合わせ方しだいで、古典的な“値の割り当て”がどうしても行き詰まるという事実を可視化する概念である。どんなに巧妙に0や1、±1などの古典的値を割り当てても、同時には満たせない関係が必ず残る配置がある。その代表例が Peres–Mermin の“魔法の正方形”で、3×3 に並んだ演算子について行と列ごとに定められた積(あるいは和)のルールを全部かなえようとすると、最後に必ず矛盾が生じる。言い換えれば、観測の“文脈”が変わると、古典的な一貫性が破れるのである。

研究チームは、この矛盾をどれだけ避けきれないかを数量化するために、「どうしても破らざるを得ない制約の最小数」を文脈性の“度”として定義した。そして、N 量子ビットのスピン演算子を特定の幾何に並べたとき、その“度”を直接求める量子アルゴリズムを提示した。要点は、あらゆる古典的割り当てを総当たりするのではなく、量子回路の探索で“矛盾が最少の割り当て”を浮かび上がらせ、その残り個数をもって文脈性の強さを測るという設計にある。これにより、文脈性の有無だけでなく、その“強度”を現実的なスケールで評価する道が開けたのである。

Grover 派生の量子アルゴリズム

提案法の要は、Grover の探索を土台にして、膨大な割り当て候補の中から「制約に引っかかる数(違反数)がいちばん少ないもの」を効率よく浮かび上がらせる点にある。Grover は振幅増幅によって“当たり”の確率を段階的に濃くしていく手法で、ここでは“違反が少ないほど当たりに近い”という評価を回路の中に埋め込む。理論解析では、必要な反復回数が古典的総当たりより少なくて済む O(√n log log n) に収まり、巨大な探索空間でも現実的な計算時間に圧縮できる見通しを示した。

さらに、違反の度合いそのものを量子状態の相対位相として符号化し、拡散操作で識別しやすくする“準 Grover”版も用意した。これは、良し悪しの情報をビットの並びではなく位相に載せる作りで、補助量子ビットの数を減らし、回路の幅や深さを抑えられる点が利点である。理論的な目安としては O(n^{1/3}(log n)^2 log log n) とされ、デバイス側の負担を軽くしながら、古典的な力任せ探索よりも有利に解へ近づく道を与える。要するに、“当たりを濃くする”Grover の強みを、違反数という評価軸に合わせて賢く再設計した、というわけである。

ノイズが突きつける現実的ハードル

理想的な条件、つまりノイズが一切ないと仮定したシミュレーションでは、三角形や格子といった観測配置で、狙いどおりに正解をきちんと見つけられた。ところが、実機のふるまいをまねたノイズ付きシミュレーションや、実際の IBM の量子プロセッサで回してみると様子が変わる。回路をハードが実行できる形に翻訳(トランスパイル)する過程でゲート数が増え、そこに位相のずれや読み出し誤差、コヒーレンス時間の短さといったノイズが重なり、解の手がかりが次第に埋もれてしまうのである。

要するに、アルゴリズムそのものの着想は正しくても、現行ハードでは微妙な差を強調して見分ける前に雑音が上回ってしまい、量子優位をはっきり示すところまで届かなかった、という結論である。今後は、測定結果を統計的に補正する誤り抑制、ノイズに強い符号化や位相表現、そして不要なゲートを削る回路最適化を一体で進めることが不可欠になる。これらがそろって初めて、シミュレーションで見えた利点が実機上でも再現され、量子ならではの優位性が現実の問題規模で立証できるようになるはずである。

専門家解説

ポイント整理

第一に、肝心なのは“何をどう数え上げる問題として捉えるか”という定式化である。文脈性の度は、GF(2) 上の線形制約をできるだけ多く満たす Max Lin 2 に対応づけられ、一般に NP 困難という性質を帯びる。つまり、無造作に探せば指数的に増える候補に埋もれてしまう構造を持つ、という理解が出発点になる。第二に、提案された量子アルゴリズムは Grover の振幅増幅を核に据え、違反数の少ない割り当てほど“当たり”として強調する設計で、古典的な総当たり探索より漸近的に少ない反復で解へ近づける。言い換えれば、評価関数を回路の中に織り込み、確率振幅を段階的に濃くして良解を浮上させる枠組みである。第三に、準 Grover 版では“良さ”の度合いをビット列ではなく相対位相として符号化し、拡散操作で識別しやすくすることで回路幅というデバイス上のボトルネックを抑えた。補助量子ビットを減らし、物理ゲート数や深さの増大を避ける工夫が要所に入っているため、現行ハードでも動かしやすい形に近づいている、という位置づけである。

さらに解説

文脈性を幾何として描き直すと、どの観測子どうしが同時に測れて可換か、どの組み合わせが制約を受けるのかを、一本一本の“線”や“面”で整理できるようになる。すると、古典的な値の割り当てが可能かどうかは、GF(2) 上の線形方程式の系を満たせるかという問題に置き換わり、どこで矛盾が噴き出すかがはっきり見えてくる。期待値に対する下限・上限の評価や、“平均よりどれだけ上回れるか”を問う above average の枠組みは、この線形系の理論——とりわけ MaxLin2——と相性がよく、古典計算側がなぜ難しくなるのかを数理的に説明してくれるわけである。

量子側では、探索の鋭さをどこまで高められるかが回路設計に直結する。位相に情報を埋め込む拡張 Grover のアイデアや、確率振幅を均す拡散演算子の具体形をどう選ぶかで、良解の浮かび上がり方が変わり、分解能が一段上がることもあれば頭打ちになることもある。近年は、微妙な差を読み分ける位相推定、パラメータを自動で調整できる変分法、そして測定バイアスやゲート誤差を後処理で減らす誤り抑制を組み合わせて、ノイズの壁を越える実験設計が議論されている。今回の研究は、文脈性という“量子らしさ”の芯を、計算複雑性と量子回路の言葉に翻訳し直した点に意義がある。幾何と線形制約の地図を前提に、探索アルゴリズムの設計自由度をどこに振り分ければよいか——その道筋を具体的に示したのである。

キーワード解説

- 量子文脈性(quantum contextuality)

観測の並べ方(文脈)に依存して測定結果の整合性が崩れる量子の性質。どんな古典的隠れ変数を用いても全制約を同時には満たせない配置が存在し、その“満たせない数”が度合いを与える。arXiv - 文脈性の“度”(degree of contextuality)

観測量配置に古典値を割り当てる際にどうしても破れる制約の最小数。Max Lin 2 などの組合せ最適化に還元でき、一般には計算困難。今回のアルゴリズムはこの値を量子計算で効率化する。arXiv+1 - Grover の探索アルゴリズム

“正解”の存在する巨大な空間から、O(√N) ステップで解を見つける振幅増幅法。今回の研究では違反数が最小の割り当てを探す骨格として用いられ、さらに位相符号化版で回路幅を抑えた。arXiv+1 - Peres–Mermin 魔法の正方形

3×3 の演算子配置で各行・列に課される積や和の制約が、量子と非文脈的古典モデルで矛盾する代表的構成。文脈性の教材的例として頻用される。グレッグ・イーガンのホームページ - Max Lin 2(Max-2-Lin)

GF(2) 上の線形方程式系で、満たせる方程式の重み総和を最大化する問題。Max Cut を含む古典困難問題で、文脈性の度の計算と理論的に関係づけられる。arXiv+1 - 準 Grover(位相符号化)

解の良さ(違反数など)を量子状態の相対位相に埋め込み、拡散操作で識別性を高める設計。従来より回路幅を削れるため、現行デバイスで動かしやすい利点がある。arXiv - ノイズ/誤り抑制(error mitigation)

実機で顕在化する位相緩和・ゲート誤差・読み出し誤差を統計的に補正する手法群。量子優位の実証に不可欠で、本研究でもノイズが主因で性能が劣化した。Quantum Zeitgeist

まとめ

量子文脈性の計算は、量子と古典の境目に直接メスを入れる核心課題である。本研究は、Grover に基づく設計で“文脈性の度”を素早く見積もる手順を示し、さらに情報を相対位相に載せる符号化により、実機で動かす際の回路の重さを抑える工夫も加えた。現時点ではノイズが分解能を食い、決定的な量子優位の実証には届いていないが、誤り抑制や回路最適化、コンパイラの改良がそろえば、理論で示した優位が実機でも再現される見通しは十分にある。要するに、量子らしさの尺度を“計算できる量”として扱う道具立てが整い始めた段階であり、一次資料と関連理論を合わせて読み解くことで、次の実験設計や実装判断に直結する具体的な指針が得られる、という位置づけである。

参考文献

- 元記事:Quantum Zeitgeist「Quantum Algorithm Computes Contextuality Bounds in States, Achieving Speedup over Classical Methods」(https://quantumzeitgeist.com/quantum-algorithm-states-methods-computes-contextuality-bounds-achieving-speedup-classical/

- 論文:Kelleher & Holweck, A Quantum Algorithm For Computing Contextuality Bounds(2025)(https://arxiv.org/abs/2509.20250

- 解説:Greg Egan「The Mermin–Peres Magic Square Game」(https://www.gregegan.net/SCIENCE/MPMS/MPMS.html