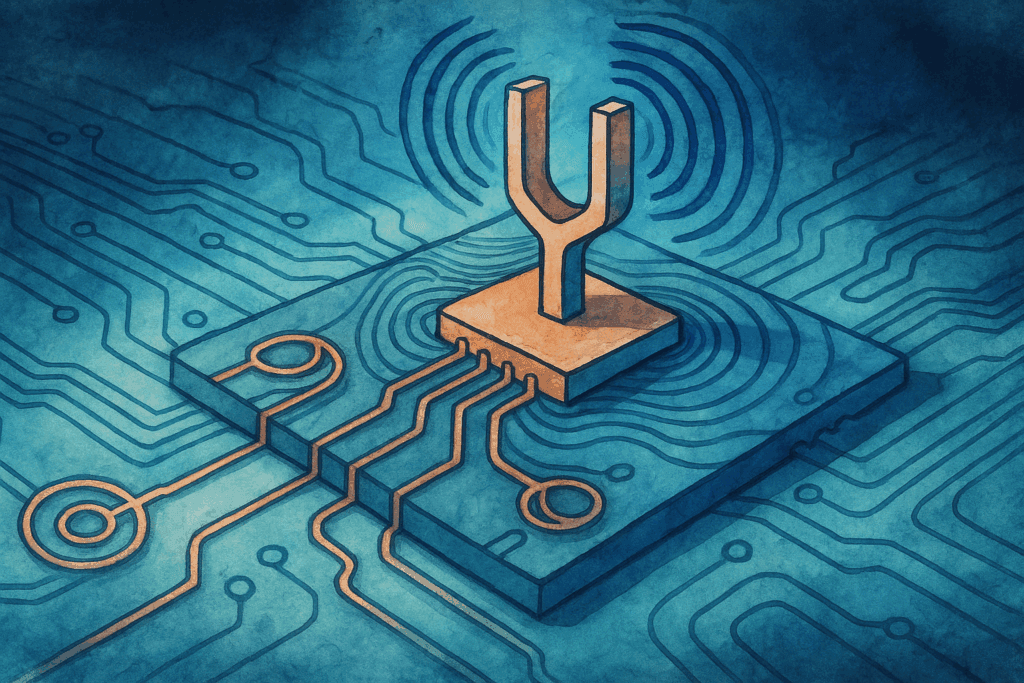

カリフォルニア工科大学(Caltech)の研究チームが、量子情報をいったん“音”として閉じ込めて保存するハイブリッド量子メモリを試作した。超伝導量子ビットで作った量子状態を、チップ上の機械共振器――顕微鏡サイズの音叉のように微振動するデバイス――へ写し取り、そのまま保持させる手法である。結果として、従来の超伝導回路だけで保存する場合に比べ、およそ30倍長く状態を保てたという。ポイントは担い手を電磁波から音波(フォノン)へ切り替える発想にある。音は電磁波よりも伝わる速さが遅く、自由空間へ放射して逃げにくいため、エネルギーが装置内にとどまりやすい。このため小さな素子に高い“保存力”を持たせることができ、密に並べても互いの影響を受けにくいという利点が生まれる。

仕組みはシンプルで、量子ビットの電気信号を機械共振器の電極に結び、量子状態をフォノンとして書き込む。必要になったら逆変換で取り出すだけだ。共振器はギガヘルツ帯で動作し、超伝導回路と同じ極低温環境で問題なく動くため、既存の量子プロセッサに“長持ちメモリ”を増設するイメージが描ける。研究は電子工学と応用物理の境界領域をまたぐ取り組みで、量子チップ上に多数の機械共振器をアレイ状に配置し、各量子ビットに専用メモリを割り当てるような拡張も視野に入る。

今後の課題は入出力の速さである。今回はメモリの実力を評価するため、電磁波と音波の結合を控えめに設定している。実用の量子計算機に組み込むには、この結合を数倍強めて、量子データをより素早く“預け入れ・引き出し”できるようにする必要がある。材料やデバイス設計の工夫で相互作用を高められる見通しが示されており、保存時間の長さという強みを活かしつつ、高速な演算系と両立させるアーキテクチャが期待される。出典:SciTechDaily/Nature Physics 論文。

ニュース詳細

超伝導量子ビットの“弱点”に刺さる新アプローチ

超伝導量子ビットは演算が速い反面、情報がすぐ薄れてしまう(コヒーレンス時間が短い)という弱点を抱える。今回の量子メモリは、その“もちの悪さ”を補うために、量子状態をいったん機械の微小な振動へ写し取り、そこで保管するという発想で組み立てられている。チップ上には超伝導量子ビットと極小の機械共振器(顕微鏡サイズの音叉のような装置)が並び、量子ビットの電気信号を音の粒=フォノンに変えて共振器へ流し込む。必要になったら逆向きに変換して、元の量子状態として読み出す。音は電磁波より逃げ場が少なく、外へ漏れにくく、伝わる速さも遅い。このため共振器の中にエネルギーを閉じ込めやすく、長く安定に“預かる”ことができる。実験では、このメモリの寿命が従来の超伝導量子ビットの約30倍に達し、計算と保存を分担する量子チップ像――たとえば“演算用の量子ビット+長持ちの量子メモリ”という構成――に現実味を与えた(出典:Nature Physics 論文/SciTechDaily)。

重要なのは、ただ長く保存できたという事実だけではなく、保存と取り出しの手順をオンチップで確立した点にある。研究チームは量子ビットと機械共振器の結合を慎重に最適化し、書き込み→保管→読み出しの一連の流れを安定に回した。今後は両者の相互作用をさらに強め、データの“出し入れ”速度を数倍引き上げることが課題になるが、長寿命メモリという基盤が見えた意義は大きい。量子計算では、すべてを高速で回すより、途中で一時停止して状態を保持できるほうが回路設計の自由度が上がる。今回の成果は、そのための実用的な保管庫を、既存の超伝導プラットフォーム上に載せる道筋を示したと言える。出典:Nature Physics 論文/SciTechDaily。

音に写すメリット――遅く、漏れにくく、密に積める

フォノンは光や電波のような電磁波と比べて伝わる速さが非常に遅い。そのため同じギガヘルツ帯の周波数で動作させても、必要な素子の大きさをぐっと小さくできるという利点がある。しかもフォノンは電磁波のように自由空間へ勝手に飛び出していかない。振動エネルギーが共振器の中にとどまりやすく、外に漏れにくいため、情報を閉じ込めて保持するには理想的な性質を備えている。また、近くに別の素子があっても余計なつながりが生じにくいので、同じチップの上に多数の“音叉型の量子メモリ”をぎっしり並べても、互いに干渉して性能を落とす心配が少ない。つまり、メモリをスケールアウト――数を増やしていって大きなシステムに発展させる――ときに障害となりがちな“素子どうしの横やり”を最初から抑え込めるということだ。フォノンが持つこうした物理的な特徴は、量子コンピュータを大規模に構築するうえで有利に働き、これまで超伝導系が苦手としてきた長期保存と多数展開の両立に新しい道を開いたといえる。

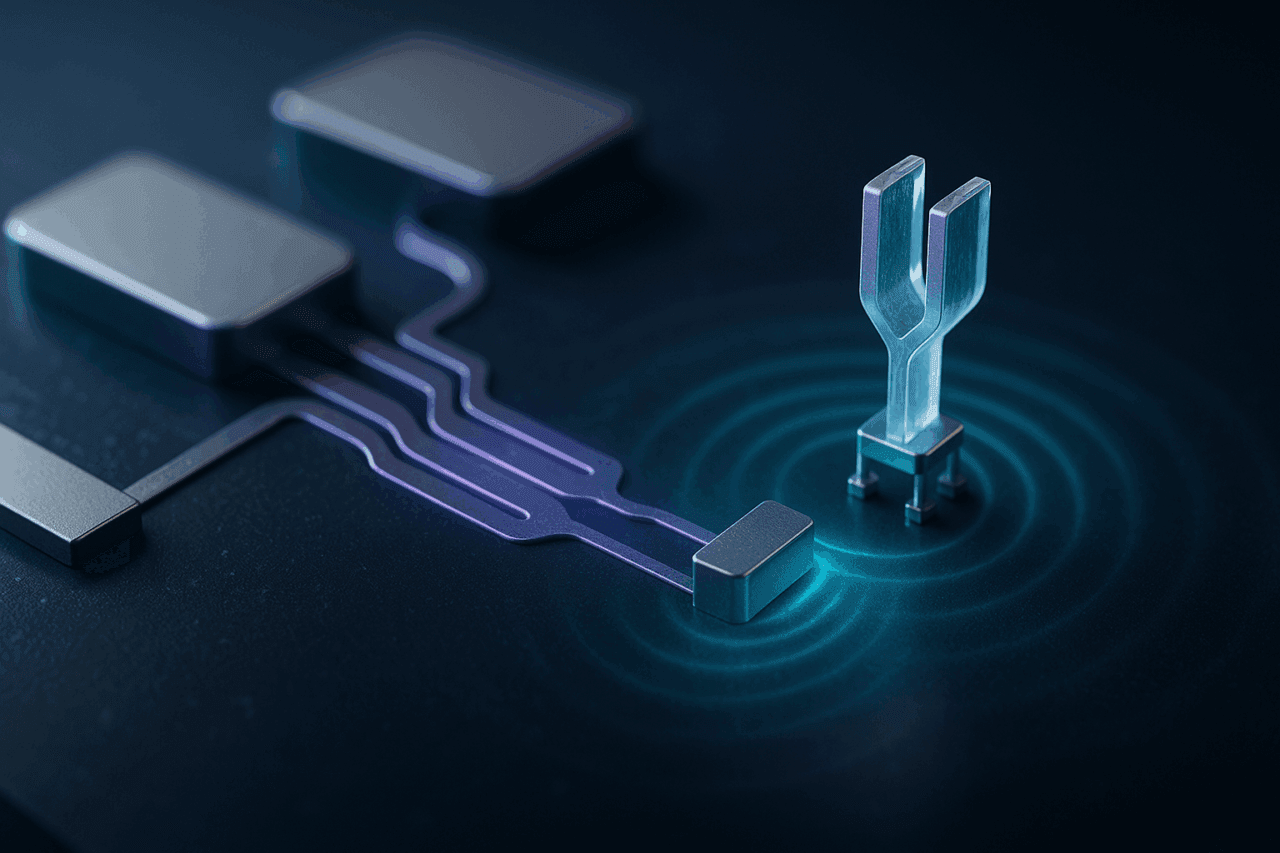

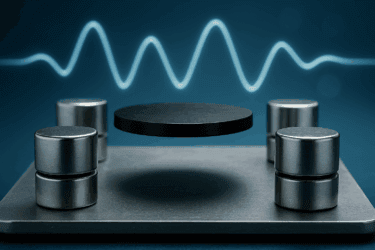

実験装置――機械共振器という“マイクロ音叉”

研究チームが使ったのは、まるで極小の音叉のように電極板がギガヘルツ帯の音波で震える機械共振器である。この装置に量子ビットから生じた電荷を与えると、電気の信号が音の振動へと変換され、共振器が電気と音の橋渡し役として機能する。つまり量子情報を音のかたちで共振器に“書き込み”、必要になったときには再び電気信号に戻して“読み出す”ことができるしくみだ。しかもこの共振器はマイクロ加工技術で作れるため、大掛かりな装置を新たに用意する必要はなく、すでに使われている超伝導回路と同じ極低温環境で動作させられる。動作する周波数も超伝導量子ビットの領域と整合しやすく、設計上の調整も比較的容易である。言い換えれば、量子回路の世界に自然に組み込める“音のメモリ”として、現実的な利用が視野に入ったということだ。

次の課題――入出力レートを3〜10倍に

今回の実証実験は、あくまで量子メモリとしての可能性を確かめるための第一歩であり、あえて必要最小限の結合強度で行われたものである。そのため、量子データの保存には成功したが、入出力の速度という点ではまだ十分とは言えない。研究チームは、実用的な量子計算機に組み込むためには、この入出力速度を今の3倍から10倍ほどまで高めることが欠かせないと指摘している。具体的には、回路設計の工夫や材料の改良、さらにはフォノンの性質を活かしたエンジニアリングを組み合わせることで、より強い相互作用を生み出し、必要な速度を実現できると見込んでいる。言い換えれば、今回の成果はまだ“序章”であり、改良を重ねることで現実の量子コンピュータに直結する性能へと押し上げられる可能性があるということだ。

専門家解説

ポイント整理

量子メモリの肝は、「速い演算」と「長い保存」をきっぱり分担させる設計にある。超伝導量子ビットは素早い計算をこなす役、機械共振器は量子状態を静かに抱え続ける保管役という役割分担が明確だ。音としての情報は電磁波に比べて伝わる速度が遅く、自由空間へほとんど逃げない性質を持つため、エネルギーが外へ漏れにくく、隣り合う素子どうしの不要な結合も抑えやすい。結果として、一枚のチップに多数のメモリ要素を高密度に並べても、相互干渉でコヒーレンスが崩れるリスクを低くできる。保存が安定すれば、誤り訂正コードの設計にも余裕が生まれ、必要な冗長度やリセット回数を抑えつつ保護を厚くできる。これは実行できる量子回路の深さ、すなわち連続して行える演算段数を伸ばす直接のてこになる。計算は量子ビットの近傍で一気に処理し、使わない瞬間は機械共振器に一時退避させて情報を守る──この往復が滑らかに回り始めれば、実用的な規模のアルゴリズムに必要な時間と安定性の両方を確保できる見通しが立つのである。

さらに解説

量子誤り訂正では、論理量子ビットを長持ちさせるために、こまめに“健康診断”にあたるシンドローム測定を行い、異常が見つかればただちに再符号化して軌道修正する。この測定と修正の合間に量子状態が崩れにくいほど、最終的な計算結果の信頼度は上がる。ここで機械ベースの量子メモリが効いてくる。量子状態をいったん音のかたちに写して保存すれば、情報が自由空間へ放射されにくく、隣の回路にエネルギーが“にじむ”横漏れも起こりにくい。音波は導波路の中に閉じ込めやすく、電磁波に比べて扱いが素直であるため、不要な放射を抑えたまま長く持たせやすいという物理的利点がある。結果として、シンドローム測定の間隔を少し伸ばしても耐えられる余裕が生まれ、訂正の回数や冗長なリソースを抑えつつ、回路全体の正確さを底上げできる。先を見れば、同じチップ上に多数の機械共振器を並べた量子レジスタを構成し、フォノンを使って情報を必要な場所へ送り届けたり、意図的に“待たせる”遅延線として使ったりする発展も現実味を帯びる。計算が必要な瞬間だけ量子ビットの側へ呼び戻し、処理が終わればまた静かな音のメモリに退避させる──この往復が高効率で回れば、誤り訂正の負担を軽くしつつ、より深い量子回路を動かせる地ならしになるのである。

キーワード解説

- 量子メモリ

量子状態を一定時間保持する装置や方式の総称である。量子計算の途中で中間結果を退避したり、量子ネットワークで量子情報を一時保存するのに不可欠だ。 - フォノン(音の量子)

結晶中の集団的な格子振動を量子化した概念である。光の量子がフォトンであるのに対し、音の量子がフォノンで、機械振動による情報担体として使える。 - 機械共振器(メカニカルオシレーター)

ギガヘルツ帯で振動する微小構造である。電気信号と機械振動を結ぶ変換点として機能し、量子メモリやセンサーに応用される。 - 超伝導量子ビット

超伝導回路の非線形共振を利用して二準位系を作る量子ビットである。高速なゲート操作が可能だが、長期保存は苦手という課題がある。 - コヒーレンス時間

量子状態が保たれる平均的な時間尺度である。量子メモリではこの値をいかに延ばすかが最重要の性能指標になる。 - 量子誤り訂正

多数の物理量子ビットから一つの論理量子ビットを構成し、ノイズを検出・補正する枠組みである。長寿命の量子メモリは訂正の負担軽減に直結する。

まとめ

音波を使う量子メモリは、量子計算の弱点である「保存の脆さ」をねらい撃ちで補う実装寄りの解である。フォノンは電磁波より伝わる速度が遅く、しかも自由空間へほとんど放射しないため、エネルギーが外へ逃げにくい。結果として同じギガヘルツ帯でも素子寸法を抑えやすく、近接デバイス間の不要結合も小さく管理できる。小型化と多チャンネル化に同時に効く物性を備える点が、メモリの並列拡張に直結する。量子状態をいったん“静かな振動”の形に退避できれば、シンドローム測定の間隔に多少の余裕を持たせても崩壊しにくく、誤り訂正の回数や冗長度を抑えながら計算全体の信頼度を底上げできる。こうして保存が持つようになれば、量子回路の深さを伸ばし、大規模アルゴリズムに必要な演算段数を現実的に積み増せる。量子ビットは速い演算、機械共振器は長い保存という分業が明確になるほど、システム設計の自由度は広がる。量子メモリが成熟していく過程を押さえておけば、超伝導量子計算の現在地と次の打ち手も立体的に見えてくるはずだ。

参考文献

- 元記事 URL:https://scitechdaily.com/sound-waves-unlock-a-new-path-to-practical-quantum-computing/

- Nature Physics: “A mechanical quantum memory for microwave photons”, DOI: https://doi.org/10.1038/s41567-025-02975-w