インスブルック大学のGregor Weihsらが率いるフォトニクス研究チームは、量子ドットから複数の光子をきれいにそろえて取り出すための新しいやり方を示した。量子ドットは“人工原子”のように振る舞い、必要なときに一個ずつ光子を出せる優秀な光源だが、個体ごとにわずかに色(周波数)が違うため、複数の光源を束ねて同一条件の多光子状態を作るのは難しかった。そこで従来は、一つの量子ドットから出た光を超高速の電気光学変調器で時間や通り道ごとに振り分けて数をそろえる方法が主流だったが、装置が高価で損失も増え、配線や同期の設計が急に複雑になるという限界があった。今回の国際共同研究は発想を入れ替え、外付けのスイッチに頼るのではなく、量子ドットの中で起きる現象そのものを精密に操る。具体的には、刺激二光子励起という純粋に光学的な手法で二励起子という準位をつくり、続けて偏光を指定したパルスを与えて、狙った向き(偏光)の光子列を“最初から”吐き出させる。偏光とは光の電場が振れる向きのことで、ここを源内で決め打ちできるため、後段のスイッチ類を削り損失とコストを抑えられるうえ、光子の質も保ちやすい。実証実験では、二光子のそろい具合と単一光子源としての純度を同時に高い水準で満たし、量子鍵配送で一つの源から複数相手へ同時に鍵を配る構成や、多光子干渉を使った基礎実験にすぐ使える実用性を示した。要するに、難物だった“外付けの高速切り替え”をやめ、量子ドットの励起段階で偏光とタイミングを焼き込むことで、効率・安定性・拡張性の三つを同時に押し上げた、というわけだ。

ニュース詳細

なぜ量子ドットで多光子が難しいのか

量子ドットは半導体の中に作り込む極小の“人工原子”で、1個ずつ光子を取り出しやすい優秀な光源である。ただし一つ一つのドットは形や周囲のひずみが微妙に違うため、出てくる光の色や幅、出るタイミングの揺らぎに“個性”が生まれる。バイオリンの音色が奏者ごとに僅かに違うのと同じで、複数のドットを同時に鳴らして完全にそろったハーモニー(多光子状態)を作ろうとしても、わずかな音程差が干渉の足並みを乱してしまう。そこで現場では長らく、たった一つの量子ドットから出た光を高速の電気光学変調器で時間や通り道ごとに振り分け、見かけ上の“合奏”を作るやり方が主流だった。だが、この変調器は超高速で動く精密部品ゆえに高価で、光を挟むたびに少しずつ弱めてしまう損失を抱えるうえ、駆動回路の発熱やタイミングのにじみ(ジッタ)も避けにくい。規模を大きくするほど効率が落ち、設計も複雑化するという根本的な壁が残っていたのである。

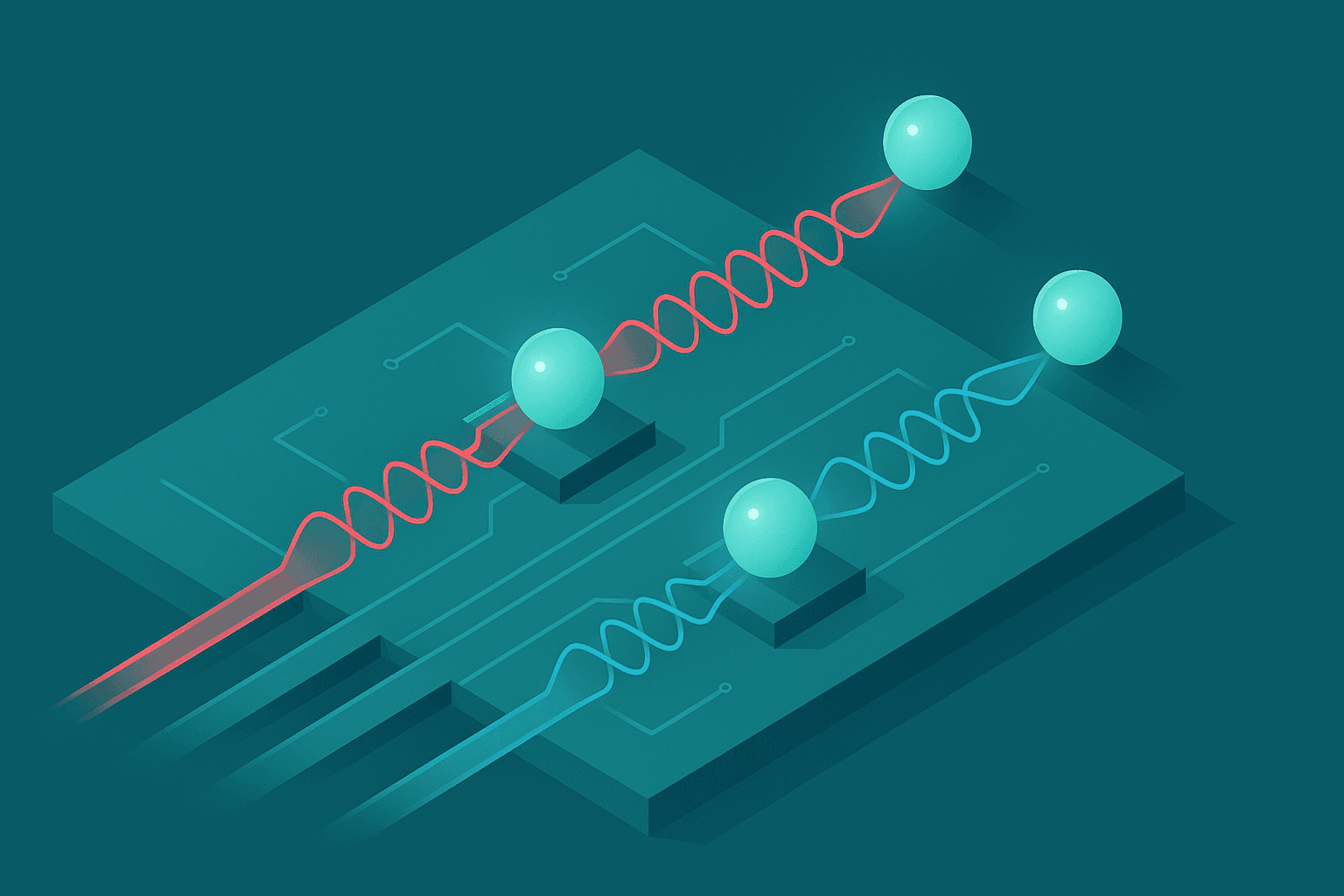

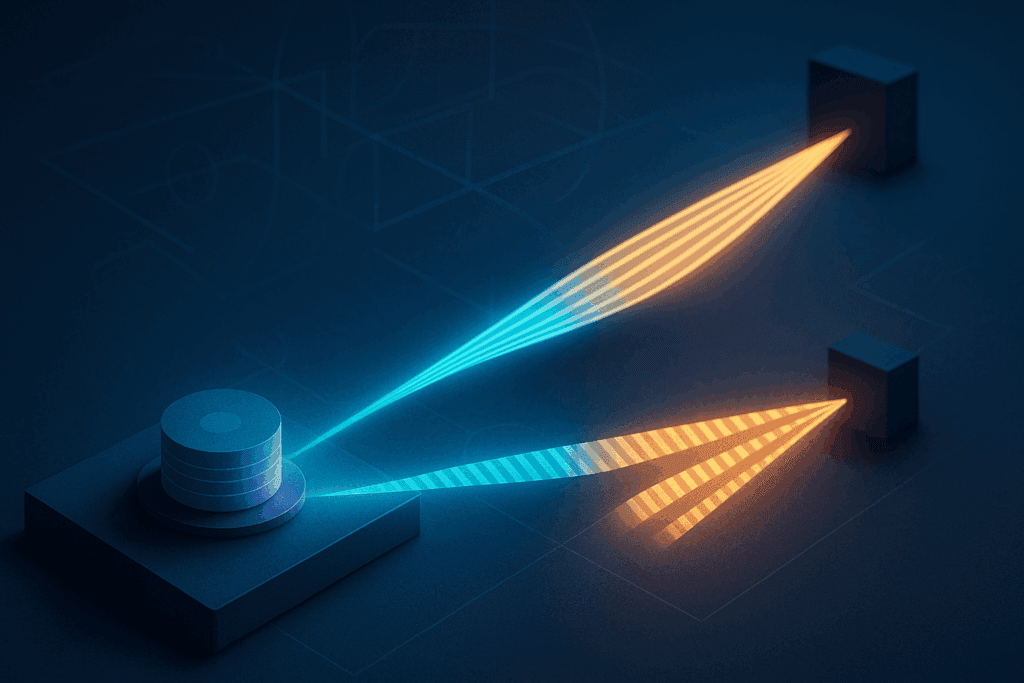

刺激二光子励起で“源内”に偏光を刻む

今回のやり方は、外側で光の通り道を切り替えるのをやめ、量子ドットの“中身の段取り”を巧みに操って目的の光を最初から生ませる発想である。まずはタイミングをそろえた短いレーザーパルスで量子ドットを叩き、電子と正孔が二組そろった二励起子という特別な状態を作る。次に、向き(偏光)をきちんとそろえた“合図”の光をもう一度当て、狙った偏光をもつ二つの光子が順番に放たれる流れへと誘導する。要するに、後ろでスイッチをカチカチ切り替えるのではなく、発光の生まれ方そのものを設計して、欲しい向きの光子列を源泉から直接取り出すしくみである。

この方法では、超高速の電気光学スイッチのような能動部品を極力使わないため、光が通るたびに起きる余分な損失が減り、複雑な配線や電源、厳密なクロック同期といった面倒も小さくできる。結果として装置全体の効率が上がり、同じ量子ドットから異なる偏光の光子ストリームを“作り分ける”ことが容易になる。研究チームは実際にこの設計で二つの光子がきちんとペアになった高品位の状態を作り、単一光子としての純度や位相の保ちやすさ(コヒーレンス)といった基礎的な指標でも良好な値を確認している。従来の“後処理で何とかする”方式から、“最初から正しいものを出す”方式へと重心を移した点が、実用化に向けた一歩である。

高品質二光子と単一光子特性の両立

多光子をきれいに取り出すときの一番の難所は、出てくる光子同士を「見分けがつかないほど同じ」にそろえつつ、同時に“1個ずつしか出さない源”としての品位を落とさない点にある。色味や幅、到着タイミングや偏光の向きがほんの少しでもズレると、光子同士を重ね合わせて起こす干渉が弱まり、肝心の量子効果が目減りする。本研究では、レーザーパルスの打ち方のリズムと偏光の並べ方を精密に同期させ、量子ドット内で「二励起子 → 励起子 → 基底状態」と順に落ちていく連続発光(カスケード)を思いどおりの順序で起こすことで、偏光を狙い通りに選びながら、光子が出てくる時間の揃いも保った。言い換えれば、同じ楽曲を演奏するオーケストラのように、各パート(偏光とタイミング)を指揮して全体のハーモニーを崩さないようにしたのである。

さらに大きいのは、外付けの電気光学スイッチにできるだけ頼らない設計にした結果、光が通るたびに生じる挿入損失やノイズ的な漏れ光が減り、実際に検出器まで届く“使える光子”の数が落ちにくくなった点である。これにより、二つの光子を重ねたときにどれだけ深く消し合うかを示す干渉の見え方(可視度)が改善し、単一光子源としての健全さを表す指標(同時到来の起こりにくさ)も良くなる。装置としてのスループットも上がるため、ひとつの量子ドットから偏光の異なる複数チャンネルを並列に生み出す構成が視野に入る。結果として、同じ送信元から“同時に”複数の相手へ秘密鍵を配る量子鍵配送や、多数の入力・出力を持つ干渉計を使った高精度計測といった応用が、より実装しやすい形で近づいたと言える。

QKDの同時多者通信と多光子干渉テスト

本手法の実用シーンは当面ふたつに集約できる。ひとつは量子鍵配送で、偏光の向きごとに独立した光子の列を同時に吐き出し、それぞれ別の相手と安全な鍵を並行して共有できる点である。従来のように一列の光を超高速スイッチで切り替えるのではなく、源そのものから複数のストリームを直接生やすため、切り替え損や待ち時間が減り、効率と同時接続数の両面で有利になる。送信側の構成が簡潔になるぶん、長距離リンクや多拠点ネットワークへの展開もしやすい。

もうひとつは多光子干渉の基礎実験である。偏光の異なる光子を狙った通りのタイミングで、かつ高い再現性で作り分けられるなら、ホン・オウ・マンデル干渉の拡張版や、複数光子が絡み合う複雑系のふるまいを精密に検証しやすくなる。どの偏光を何本同時に用意できるかが実験の自由度を決めるため、源側で“思いどおりの組み合わせ”を出せる価値は大きい。

研究チームはさらに、線形偏光の角度を任意に指定できる量子ドット設計への拡張を見据えている。これが集積フォトニクス上で小型・安定に動作するようになれば、机上の装置からチップ上のプラットフォームへと移行が進み、通信でも計測でも実用度が一段と高まるはずだ。言い換えれば、光を後から振り分ける時代から、源で必要な“色分けと段取り”を済ませてしまう時代へと、一歩踏み出したのである。

専門家解説

ポイント整理

量子ドットで多光子を取り出す際の“いちばんの足かせ”は、実は後段のスイッチングだった。超高速のEO変調器は精密に動くが高価で、挿入損失や駆動ノイズも避けられない。今回の手法は、その難しさを思い切って源の手前側――励起プロセス――に移し替え、レーザーパルスで二励起子を作って崩れ方の順番と偏光を光学的に決め打ちする。要するに、あとから光を振り分けるのではなく、最初から“こういう偏光で出てこい”と規定してしまうやり方である。この結果、量子ドット1個から複数の偏光チャネルを加工なしでそのまま引き出せるようになり、必要な部品が減って損失も小さくなる。システムを大きくしたときに効率が落ちるボトルネックも和らぐため、量子鍵配送や量子ネットワークの現場で「源として使えるか」という実用面の評価が一段上がったと言える。さらに、配線や電源の取り回しが簡潔になることで、長距離リンクや多拠点接続への拡張も設計しやすくなる点が大きい。

さらに解説

スイッチを最小限にして発光の手前側で光を細かく制御する――この“複雑さの移送”という考え方は、フォトニクスでは実によく効く設計思想である。具体的には、励起レーザーのパルス幅や繰り返し周期、位相のそろえ方を丁寧に追い込み、出てくる光の偏光の向きや、共振器・導波路の取り回しまで最適化する。こうして源の段階で振る舞いを決めてしまえば、下流の電気配線や高速スイッチに背負わせていた仕事を減らせるので、全体の損失やばらつきが目に見えて小さくなるわけだ。

もちろん弱点もある。量子ドットは周囲の電荷揺らぎや格子の振動に影響されやすく、発光の色(周波数)がわずかに漂う性質があるため、狙った色に固定し、別のドットと“同じ色・同じ線幅”に合わせる工夫が欠かせない。そこで微小な光共振器と結合させ、光が共振器にたまって抜けにくくなる効果――いわゆるPurcell効果――を使って、取り出し効率を高めつつ発光の線幅を引き締める。また、原子の振動(フォノン)が引き起こすにじみを抑えるために、温度や材料の設計を見直し、不要な側帯(サイドバンド)が出にくい条件を作る必要がある。さらに、光子どうしが同時に到着して干渉できるよう、わずかな遅れを補うタイミング調整も重要になる。これらの要素を同じフォトニクス基板の上に一体化し、光配線・共振器・温度管理・遅延線をまとめて設計できれば、量子ドットの多光子生成は“理論上はうまくいく”という段階から、“装置をどこで動かしても再現よく回る”という実用フェーズへと一段引き上げられる。

キーワード解説

- 量子ドット

半導体の中に作った極小の“箱”で、電子や正孔が閉じ込められて人工原子のように振る舞う構造体である。スイッチを入れると一粒ずつ光(単一光子)を出せるため、量子通信や量子計算の信号源として扱いやすいのが強みである。 - 多光子状態

複数の光子が同じ色・同じ到着タイミング・同じ偏光などで足並みをそろえ、互いに干渉できるまとまった状態である。ばらつきが少なく揃っているほど実験の精度が上がり、量子鍵配送や干渉測定の信頼性に直結する。 - 刺激二光子励起

タイミングを厳密に合わせたレーザーパルスで量子ドットを二励起子まで持ち上げ、続く刺激光で狙った偏光の放出を“合図”して引き出す方法である。外付けスイッチに頼らずに源そのものを制御でき、余計な損失が入りにくいのが利点である。 - 二励起子(Biexciton)

励起子が二つ結びついた高いエネルギー状態で、そこから順に二回光を放って基底状態へ戻るカスケードを起こす。二段階の過程を使えるため、放出される二光子の偏光や時間関係を設計しやすいのが特徴である。 - 量子鍵配送(QKD)

観測すれば状態が乱れるという量子の性質を利用して、盗聴を検知しながら暗号鍵を配る通信技術である。偏光がはっきり制御された複数の光子列を同時に出せれば、複数相手への安全な鍵配布を一度に進められる。 - 電気光学変調(EO)

電圧で光の位相や強さ、偏光を高速に切り替える装置である。汎用性は高いが、素子を通すたびに損失や雑音が増え、駆動も高コストになりがちで、大規模な多光子系では足枷になりうる。 - 単一光子特性

「同時到来の確率」を示す g²(0) や、光の純度・コヒーレンス時間など、光子源の“品位”を測る指標群である。多光子化してもこの品位を落とさないことが、正確な干渉や高い鍵生成率の前提になる。 - 区別不能性

複数の光子が見分けのつかないほど同じ性質(色・時間・偏光)を持つ状態である。どれがどの光子か判別できないからこそ強い量子干渉が起こり、実験で高い可視度や再現性を得られる。

まとめ

量子ドットの多光子生成は長らく、外付けの超高速スイッチに頼る設計が効率とコストの両面でボトルネックになっていた。今回の刺激二光子励起は、光の出し方そのものを量子ドット内部で決めてしまう発想で、その壁を低損失かつシンプルに迂回する現実解である。偏光を源の段階で選べるため、後段での切り替え素子や配線を最小化でき、光子の数を増やしても品質が落ちにくい。結果として、多者に同時に鍵を配る量子鍵配送や、大規模な多光子干渉実験のスケールアップに直結し、実験室のデモからネットワーク装置へと歩を進めやすくなる。さらに、光学制御を前段に集約する設計は集積フォトニクスとの相性が良く、チップ上での安定化や量産プロセスへの展開も見通しが立つ。今後は周波数の揃え込みや温度・材料設計の最適化を重ねることで、現場で再現性高く動く量子光源へ成熟していくはずだ。ブックマークして進展を見届けてほしい。

参考文献

出典:Phys.org「Quantum dot technique improves multi-photon state generation」(https://phys.org/news/2025-08-quantum-dot-technique-multi-photon.html)

出典:University of Innsbruck, Photonics Group(研究グループ情報・関連成果の総覧)(https://www.uibk.ac.at/en/)